一位来自四川巴中,在上海读大学的毕业生,从去年4月开始,凭借自己攒下的5万元旅游经费,开始了穷游+特种兵”式旅行中国计划。

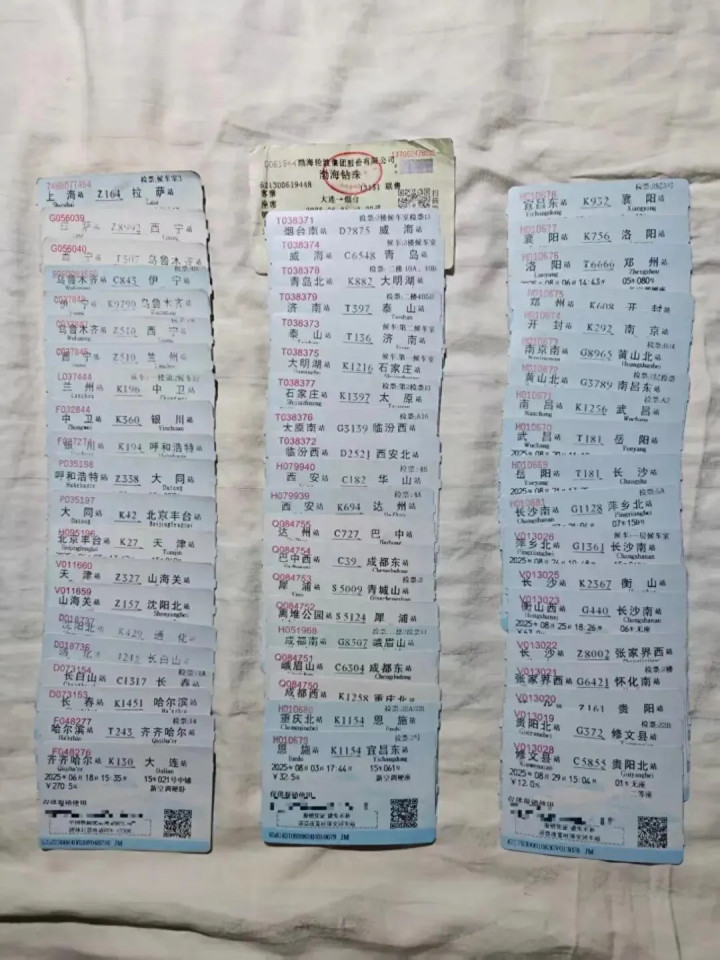

4月13日何理(化名)拖着一只行李箱从上海站出发,时至现在八月底,他已完成四分之三的行程。

足迹已遍布西藏、新疆、青海、甘肃、内蒙古、山东、河南、湖北等多个省份。

一共只花了2万多元,相当于每天花不到200元,几乎每天要走两三万步。

一路上,他住二三十元的青旅,赶夜班火车,吃包子当午饭,晚饭线上团购炸酱面或盖浇饭。

在北京6天只花650元,也曾在轮渡上度过“与世界失联的七小时”。

只为在9月30日纸质火车票全面退场前,完成整个旅行计划,并收藏所有的火车票作为人生纪念。

他的旅行哲学朴素而清晰:钱都自己挣,路线自己画,体力自己练,苦累自己扛。

他的最大成本是交通和住宿,用学生证半价门票和青旅大通铺压缩日常开支,做到日均不到200元。

何理父母起初不太看好他的计划,觉得“一个月就该回来”,随着他坚持了半年,行程完成大半,父母开始惊讶。

对父母而言,孩子在外面玩久了,他们总归是不高兴,认为他天天在外面流浪,还不如找个稳定的工作。

他表示:“我花的钱都是自己攒的,我有话语权。”他父母后来也就妥协了。

何理比较看重自然风光,不太喜欢在城市里待着,每天不是在逛景点的路上,就是在去赶车的路上。

雪山、草原、大海、密林同时铺展在面前的那一刻,他认定所有的算计和咬牙都值当。

旅途中,原本内向的他在陌生人的篝火旁学会搭话,变得外向和自信,结交了不少朋来自不同的城市的朋友。

他说,看到祖国山河的辽阔,就觉得那点累不算什么。

他的旅行不只是省钱、赶路、打卡,而是在途中不断成长,在风景中找到自我,在困难中学会坚持,最终成为一位独立自信、有想法、有行动力的年轻人。

何理的故事刷屏,并不是因为他创造了省钱的神话,而是他让同龄人看到:年轻人一旦把“想”变成“做”,世界就会给出回响。

互联网时代,信息、交通、支付、社交的全面便利,把出发的门槛降到历史最低。

兼职、实习、远程工作的多元场景,又让“攒旅费”不再遥不可及。

越来越多的年轻人正在用自己的独特的行为回答“我是谁、我要去哪”

有人骑行川藏线,有人夜宿图书馆备考,有人白天跑外卖夜里写代码,只为攒一张去看极光的机票。

这一代人的共同底色是不等待被安排,不迷信标配人生,先让自己在路上,再让答案在路上浮现。

但必须强调,穷游加特种兵式旅行只是千万种成长路径中的一种。

它适合体力好、预算紧、时间弹性大、风险承受力强的个体,却不应被简单复制成潮流模板。

旅行不是吃苦比赛,成长也不只靠里程计数。

找到与自身性格、能力、目标相匹配的方式,在一次次具体而微的挑战里学会独立、坚持、解决问题,才是“成为更好的自己”的唯一正解。

何理用两万元走了五十城,你也可以用两万小时读完一百本书,方式不同,终点不同,但价值相等。

青春不是模仿秀,而是一场自定义的马拉松,世界很大,请先确认自己的鞋底和方向再起跑。

愿你以最适合自己的方式,把每一次坚持都变成下一次自信的底气。

股票配资炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:实盘配资网站论坛我宁愿用1000亿元

- 下一篇:配资股票平台圣奥科技董事长倪良正指出